24 сен 2021  elic_2

elic_2  :

:

elic_2

elic_2 Россия XX века в 10 детских и подростковых книгах. Кем зачитывались под партами?

В начале прошлого столетия люди пользовались керосинками и слали телеграммы, а в конце - осваивали персональные компьютеры и первые сотовые.

Ни один другой век не менял жизнь так стремительно.

Преображалась и литература, причем детская подхватывала веяния эпохи быстрее взрослой.

Каждому десятилетию - свои герои и конфликты: рассказываем о 10 знаковых отечественных детских книгах XX века.

1900-е:

Ни один детский писатель в России рубежа веков не сравнится по популярности с Лидией Чарской.

Ее книги переводили на французский, английский, немецкий языки.

Дебютная повесть «Записки институтки» (1901) стала бестселлером, и все остальные произведения ждала такая же судьба.

Лидия Чарская - своего рода Джоан Роулинг Российской Империи.

Действие её книг разворачивается преимущественно в закрытом учебном заведении - гимназии, пансионе, сиротском приюте.

Никакой магии, зато в остальном много общего: главные герои, часто сироты, трудно сходятся с коллективом, над ними издеваются, у них возникают проблемы с учителями и руководством из-за нарушенных правил, а самый строгий педагог в сложную минуту приходит на помощь.

Хотя почти все герои Чарской девочки, ею зачитывались и мальчишки.

Борис Пастернак признавался, что нарочно писал в «Докторе Живаго» «почти как Чарская».

Автор «Республики ШКИД» Леонид Пантелеев «каялся» на склоне лет: «Любил, люблю, благодарен за всё, что она мне дала как человеку, следовательно, как писателю тоже».

В советские годы книги Чарской изымались из библиотек.

Однако дети умудрялись доставать их и читали «на подпольном положении» (слова Самуила Маршака).

Сегодня её повести можно не только прочесть, но и послушать - удивляясь порядкам старых учебных заведений, горюя над судьбой маленькой княжны Джавахи и радуясь, что добро и справедливость снова победят.

1910-е:

«Боюсь, что „Крокодила“ знает наизусть вся Россия», - сокрушался Корней Чуковский.

Ни одна из двенадцати серьезных книг не принесла ему такой популярности, как сказка, написанная для заболевшего сына под стук колес ночного поезда.

«Крокодила» (1917) издавали большим тиражом и распространяли бесплатно.

Главный герой произведения, конечно, не Крокодил Крокодилович, который «по-турецки говорил», а бесстрашный Ваня Васильчиков.

Мальчик, в отличие от взрослых, не побоялся зеленого чудища, которое всех глотало, и дважды одержал над ним верх.

Ваниным подвигом восхищались все ребята.

Хотя многие реалии Петрограда времен Первой мировой дети не понимали уже в 1920-е, они с упоением продолжали читать необычные, бунтарские строчки «старой-престарой сказки».

1920-е:

В литературе 1920-х на первый план вышел реализм, а голодный зимний Петроград был самым неподходящим местом для сказок.

Но Александр Грин никогда не заботился о том, чтобы стать «подходящим», и написал одну из самых романтичных историй, повесть-феерию «Алые паруса» (1923).

Он подарил ребятам 1920-х годов право на фантазию и приключения, на веру в то, что они сами могут творить чудеса для родных и любимых.

История о девочке, которая дождалась своих алых парусов, и смелом мальчике, который стал капитаном, оставалась любимой у нескольких поколений советских детей.

Подросшие читатели давали выдуманное имя Ассоль своим дочерям, особенно после экранизации (1961) с Анастасией Вертинской.

1930-е:

Роман Островского стал самым издаваемым художественным произведением за всю историю СССР.

Он занимал центральное место в школьной программе вплоть до 1980-х.

Мальчишки и девчонки мечтали жить так, чтобы им, как Павке Корчагину, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Эти слова стали практически молитвой для нескольких поколений советской молодежи.

Большую роль в популярности романа сыграла история его создания.

Николай Островский взялся за автобиографический роман, будучи тяжело больным и практически ослепшим.

Сначала он писал текст от руки, а когда та отказала - стал диктовать.

Благодаря очерку Михаила Кольцова с говорящим названием «Мужество», роман в короткие сроки приобрел небывалую популярность.

В Китае о жизни и борьбе Корчагина и сегодня читают миллионы, а вот в России место этого литературного героя давно заняли другие персонажи.

1940-е:

Повесть «Тимур и его команда» (1941) в советские годы считалась главным произведением Гайдара.

Её читали по программе и по собственному желанию.

По всей стране создавались бесчисленные «тимуровские команды».

Фильм опередил выход книги из печати.

Сначала дети на экранах увидели историю о подростках, которые тайно помогают семьям солдат и командиров Красной армии и воюют с местными хулиганами.

Лишь затем писатель переработал сценарий в повесть.

Всё произведение пронизано предчувствием надвигающейся войны.

В нём нет ни одной мирной песни, с самого начала текст полон слов «фронт», «бронедивизион», «мотоколонна» и так далее.

Даже отряд Тимура устроен на военный лад - с разведками, пленными, ультиматумами и другими приметами войны, перешагнувшей порог между взрослым и детским миром.

Эта повесть Гайдара на долгие годы определила вектор развития советской прозы для детей, которого придерживались вплоть до смерти Иосифа Сталина.

1950-е:

Во время Великой Отечественной и ещё долгое время после в литературе преобладала военная тема.

Однако в мирной жизни возникали новые проблемы: советская школа столкнулась с ужасающей неуспеваемостью.

Дети не справлялись с программой, оставались на второй год, бросали учёбу.

Книга «Витя Малеев в школе и дома» (1951) стала образцовым произведением о школе, в котором два друга-двоечника превращаются в отличников.

Оценкам здесь уделено особое внимание, за успеваемость борются всем классом.

Однако переломный момент происходит, лишь когда главный герой прекращает убегать от трудностей и по своей воле берется за ненавистные задачи.

От других школьных повестей книгу Носова отличает юмор, живые образы детей, а также психологизм, которым пронизаны персонажи.

Взять хотя бы рассказ Кости о своих прогулах или бесконечные отговорки Вити, чтобы не делать уроки.

Всё это помогло Носову заретушировать присущий жанру школьной повести дидактизм и сохранить собственный стиль.

1960-е:

Первый сборник о непоседливом Дениске и его верном товарище Мишке вышел в 1961 году.

Всего же Драгунский написал больше сотни историй, в которых с этой парочкой случается что-то комичное.

Книги «про Дениску» издавали большими тиражами, а их главный герой, обычный мальчишка, не хулиган и не двоечник, надолго стал другом младших школьников.

Денис может до слёз восхититься обычным светлячком и отдать за него игрушечный самосвал.

Обаяние этого героя - в искренности, с которой он делится своими открытиями, переживаниями, огорчениями и радостями.

Пусть печали его пока невелики - например, папа упрекнул за опоздания в школу, - зато какой ребёнок не представлял вот так же, со слезами в тёмном углу дома, что уедет куда-нибудь далеко-далеко, а все будут по нему скучать?

Дениска живет со своими читателями «в одно время», сталкивается с понятными проблемами и вопросами.

В некоторых рассказах отражаются события эпохи: так, Дениска и Мишка воображают себя Гагариным и Титовым, живут в коммуналке и так далее.

Однако большинство тем будут близки и понятны современным ребятам.

1970-е:

Владислав Крапивин уловил желание ребят читать не об идеальных персонажах, на которых нужно равняться, а о своих товарищах, которые могут увлекаться играми, ошибаться, даже плакать от обиды.

Но в серьезных вопросах эти подростки остаются твёрдыми и не забывают о чести.

Именно таким героем был одиннадцатилетний Серёжа Каховский, капитан детского отряда «Эспада».

Герой трилогии «Мальчик со шпагой» (1972-1974) не боялся ни хулиганов, ни взрослых, которые хотели отнять у детей клубное помещение.

Он верил в дружбу, честность и доброту. Крапивин показал становление личности подростка, который учится быть таким же отважным и благородным, как спасшие его однажды сказочные всадники.

После первой публикации в журнале «Пионер» в редакцию полетели письма со всех уголков СССР.

Мальчишки и девчонки просили дать им адрес Сережи Каховского, потому что хотели с ним дружить.

Мастерство автора и популярность книги практически оживили главного героя.

1980-е:

Никогда ещё в советской литературе не изображали с такой беспощадной правдивостью жестокость коллектива по отношению к аутсайдеру.

Железников показал злым не одного «плохого хулигана», а весь класс и в придачу взрослых, которые вовремя не вмешались в конфликт.

Сначала автор хотел написать сценарий, но Госкино первоначально отказалось снимать подобный фильм.

Так появилась одна из самых важных детских книг десятилетия - «Чучело» (1981).

Экранизация 1983 года обеспечила ей окончательный успех.

Железников не понаслышке знал о травле, ведь он фактически описывал историю, приключившуюся с его внучкой.

Главная героиня «Чучела» Лена Бессольцева переезжает жить к своему дедушке, но в провинциальной школе её не приняли.

Когда девочка взяла на себя чужую вину и «выдала» весь класс, история приняла опасный поворот.

Хрупкая и застенчивая Лена показала себя настоящим бойцом, проявила храбрость и стойкость.

В финале девчонка с дедушкой покидают злой город, который словно оказался их недостоин.

1990-е:

В переходную эпоху 1990-х взрослую и детскую литературу как никогда наводнили переводные издания.

Особой популярностью у детей пользовались детективы Энид Блайтон, которые породили многочисленные подражания.

Возвращались дореволюционные авторы, например, спустя почти 80 лет снова издали Лидию Чарскую.

Однако загорались

Ни один другой век не менял жизнь так стремительно.

Преображалась и литература, причем детская подхватывала веяния эпохи быстрее взрослой.

Каждому десятилетию - свои герои и конфликты: рассказываем о 10 знаковых отечественных детских книгах XX века.

1900-е:

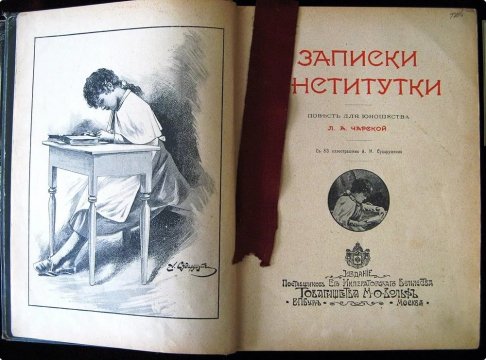

«Записки институтки», Лидия Чарская

467 Kб

Ни один детский писатель в России рубежа веков не сравнится по популярности с Лидией Чарской.

Ее книги переводили на французский, английский, немецкий языки.

Дебютная повесть «Записки институтки» (1901) стала бестселлером, и все остальные произведения ждала такая же судьба.

Лидия Чарская - своего рода Джоан Роулинг Российской Империи.

Действие её книг разворачивается преимущественно в закрытом учебном заведении - гимназии, пансионе, сиротском приюте.

Никакой магии, зато в остальном много общего: главные герои, часто сироты, трудно сходятся с коллективом, над ними издеваются, у них возникают проблемы с учителями и руководством из-за нарушенных правил, а самый строгий педагог в сложную минуту приходит на помощь.

Хотя почти все герои Чарской девочки, ею зачитывались и мальчишки.

Борис Пастернак признавался, что нарочно писал в «Докторе Живаго» «почти как Чарская».

Автор «Республики ШКИД» Леонид Пантелеев «каялся» на склоне лет: «Любил, люблю, благодарен за всё, что она мне дала как человеку, следовательно, как писателю тоже».

В советские годы книги Чарской изымались из библиотек.

Однако дети умудрялись доставать их и читали «на подпольном положении» (слова Самуила Маршака).

Сегодня её повести можно не только прочесть, но и послушать - удивляясь порядкам старых учебных заведений, горюя над судьбой маленькой княжны Джавахи и радуясь, что добро и справедливость снова победят.

1910-е:

«Крокодил», Корней Чуковский

66.3 Kб

«Боюсь, что „Крокодила“ знает наизусть вся Россия», - сокрушался Корней Чуковский.

Ни одна из двенадцати серьезных книг не принесла ему такой популярности, как сказка, написанная для заболевшего сына под стук колес ночного поезда.

«Крокодила» (1917) издавали большим тиражом и распространяли бесплатно.

Главный герой произведения, конечно, не Крокодил Крокодилович, который «по-турецки говорил», а бесстрашный Ваня Васильчиков.

Мальчик, в отличие от взрослых, не побоялся зеленого чудища, которое всех глотало, и дважды одержал над ним верх.

Ваниным подвигом восхищались все ребята.

Хотя многие реалии Петрограда времен Первой мировой дети не понимали уже в 1920-е, они с упоением продолжали читать необычные, бунтарские строчки «старой-престарой сказки».

1920-е:

«Алые паруса», Александр Грин

819.2 Kб

В литературе 1920-х на первый план вышел реализм, а голодный зимний Петроград был самым неподходящим местом для сказок.

Но Александр Грин никогда не заботился о том, чтобы стать «подходящим», и написал одну из самых романтичных историй, повесть-феерию «Алые паруса» (1923).

Он подарил ребятам 1920-х годов право на фантазию и приключения, на веру в то, что они сами могут творить чудеса для родных и любимых.

История о девочке, которая дождалась своих алых парусов, и смелом мальчике, который стал капитаном, оставалась любимой у нескольких поколений советских детей.

Подросшие читатели давали выдуманное имя Ассоль своим дочерям, особенно после экранизации (1961) с Анастасией Вертинской.

1930-е:

«Как закалялась сталь», Николай Островский

1023.8 Kб

Роман Островского стал самым издаваемым художественным произведением за всю историю СССР.

Он занимал центральное место в школьной программе вплоть до 1980-х.

Мальчишки и девчонки мечтали жить так, чтобы им, как Павке Корчагину, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы».

Эти слова стали практически молитвой для нескольких поколений советской молодежи.

Большую роль в популярности романа сыграла история его создания.

Николай Островский взялся за автобиографический роман, будучи тяжело больным и практически ослепшим.

Сначала он писал текст от руки, а когда та отказала - стал диктовать.

Благодаря очерку Михаила Кольцова с говорящим названием «Мужество», роман в короткие сроки приобрел небывалую популярность.

В Китае о жизни и борьбе Корчагина и сегодня читают миллионы, а вот в России место этого литературного героя давно заняли другие персонажи.

1940-е:

«Тимур и его команда», Аркадий Гайдар

946.6 Kб

Повесть «Тимур и его команда» (1941) в советские годы считалась главным произведением Гайдара.

Её читали по программе и по собственному желанию.

По всей стране создавались бесчисленные «тимуровские команды».

Фильм опередил выход книги из печати.

Сначала дети на экранах увидели историю о подростках, которые тайно помогают семьям солдат и командиров Красной армии и воюют с местными хулиганами.

Лишь затем писатель переработал сценарий в повесть.

Всё произведение пронизано предчувствием надвигающейся войны.

В нём нет ни одной мирной песни, с самого начала текст полон слов «фронт», «бронедивизион», «мотоколонна» и так далее.

Даже отряд Тимура устроен на военный лад - с разведками, пленными, ультиматумами и другими приметами войны, перешагнувшей порог между взрослым и детским миром.

Эта повесть Гайдара на долгие годы определила вектор развития советской прозы для детей, которого придерживались вплоть до смерти Иосифа Сталина.

1950-е:

«Витя Малеев в школе и дома», Николай Носов

Во время Великой Отечественной и ещё долгое время после в литературе преобладала военная тема.

Однако в мирной жизни возникали новые проблемы: советская школа столкнулась с ужасающей неуспеваемостью.

Дети не справлялись с программой, оставались на второй год, бросали учёбу.

Книга «Витя Малеев в школе и дома» (1951) стала образцовым произведением о школе, в котором два друга-двоечника превращаются в отличников.

Оценкам здесь уделено особое внимание, за успеваемость борются всем классом.

Однако переломный момент происходит, лишь когда главный герой прекращает убегать от трудностей и по своей воле берется за ненавистные задачи.

От других школьных повестей книгу Носова отличает юмор, живые образы детей, а также психологизм, которым пронизаны персонажи.

Взять хотя бы рассказ Кости о своих прогулах или бесконечные отговорки Вити, чтобы не делать уроки.

Всё это помогло Носову заретушировать присущий жанру школьной повести дидактизм и сохранить собственный стиль.

1960-е:

«Денискины рассказы», Виктор Драгунский

Первый сборник о непоседливом Дениске и его верном товарище Мишке вышел в 1961 году.

Всего же Драгунский написал больше сотни историй, в которых с этой парочкой случается что-то комичное.

Книги «про Дениску» издавали большими тиражами, а их главный герой, обычный мальчишка, не хулиган и не двоечник, надолго стал другом младших школьников.

Денис может до слёз восхититься обычным светлячком и отдать за него игрушечный самосвал.

Обаяние этого героя - в искренности, с которой он делится своими открытиями, переживаниями, огорчениями и радостями.

Пусть печали его пока невелики - например, папа упрекнул за опоздания в школу, - зато какой ребёнок не представлял вот так же, со слезами в тёмном углу дома, что уедет куда-нибудь далеко-далеко, а все будут по нему скучать?

Дениска живет со своими читателями «в одно время», сталкивается с понятными проблемами и вопросами.

В некоторых рассказах отражаются события эпохи: так, Дениска и Мишка воображают себя Гагариным и Титовым, живут в коммуналке и так далее.

Однако большинство тем будут близки и понятны современным ребятам.

1970-е:

«Мальчик со шпагой», Владислав Крапивин

1.3 Мб

Владислав Крапивин уловил желание ребят читать не об идеальных персонажах, на которых нужно равняться, а о своих товарищах, которые могут увлекаться играми, ошибаться, даже плакать от обиды.

Но в серьезных вопросах эти подростки остаются твёрдыми и не забывают о чести.

Именно таким героем был одиннадцатилетний Серёжа Каховский, капитан детского отряда «Эспада».

Герой трилогии «Мальчик со шпагой» (1972-1974) не боялся ни хулиганов, ни взрослых, которые хотели отнять у детей клубное помещение.

Он верил в дружбу, честность и доброту. Крапивин показал становление личности подростка, который учится быть таким же отважным и благородным, как спасшие его однажды сказочные всадники.

После первой публикации в журнале «Пионер» в редакцию полетели письма со всех уголков СССР.

Мальчишки и девчонки просили дать им адрес Сережи Каховского, потому что хотели с ним дружить.

Мастерство автора и популярность книги практически оживили главного героя.

1980-е:

«Чучело», Владимир Железников

916.7 Kб

Никогда ещё в советской литературе не изображали с такой беспощадной правдивостью жестокость коллектива по отношению к аутсайдеру.

Железников показал злым не одного «плохого хулигана», а весь класс и в придачу взрослых, которые вовремя не вмешались в конфликт.

Сначала автор хотел написать сценарий, но Госкино первоначально отказалось снимать подобный фильм.

Так появилась одна из самых важных детских книг десятилетия - «Чучело» (1981).

Экранизация 1983 года обеспечила ей окончательный успех.

Железников не понаслышке знал о травле, ведь он фактически описывал историю, приключившуюся с его внучкой.

Главная героиня «Чучела» Лена Бессольцева переезжает жить к своему дедушке, но в провинциальной школе её не приняли.

Когда девочка взяла на себя чужую вину и «выдала» весь класс, история приняла опасный поворот.

Хрупкая и застенчивая Лена показала себя настоящим бойцом, проявила храбрость и стойкость.

В финале девчонка с дедушкой покидают злой город, который словно оказался их недостоин.

1990-е:

«Умная собачка Соня», Андрей Усачёв

1023.0 Kб

В переходную эпоху 1990-х взрослую и детскую литературу как никогда наводнили переводные издания.

Особой популярностью у детей пользовались детективы Энид Блайтон, которые породили многочисленные подражания.

Возвращались дореволюционные авторы, например, спустя почти 80 лет снова издали Лидию Чарскую.

Однако загорались

Навигация (1/2): далее >

Сообщество: Клуб "1001 книга"

175 175 |  0 0 |  12 12 |  0 0 |

Комментарии (5)

elic_2

elic_2 25 сен 2021

Ну, если про личные предпочтения, то ССЫЛКА

1

1

"Пятнадцатилетний капитан", "Остров сокровищ", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Маленький принц", "Незнайка", "Чиполлино", "Волшебник изумрудного города", "Бронзовая птица, Кортик, Выстрел", "Буратино", "Судьба барабанщика", "Муми Дол","Алиса Селезнева", "Простоквашино", "Кристофер Робин и его друзья", а "Сказки народов мира"? А весь Беляев с Жулем Верном?

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться